当ブログではたびたびマインドセットについての内容で記事を書いています。

スキルを習得するスキルとは?【医療事務とマインドセット】

スキルを習得するスキルとは?【医療事務とマインドセット】

マインドセット

経験や教育、その時代の空気、生まれ持った性質などから形成されるものの見方や考え方。

信念や心構え、価値観、判断基準、あるいは暗黙の了解や無意識の思い込み、陥りやすい思考回路なども含む。

簡単に言えばその人が持つ考え方や信念、心構えのことです。

人生においてこのマインドセットは超重要でこの部分のとらえ方しだいで結果は大きく変わってきます。

今回はこのマインドセットにフォーカスします。

ごまお

ごまお

目次

「自分には医療事務しかない」なんて思わない方がいい【成長マインドセットとアイスバーグ理論】

結論

絶対持つべきは成長マインドセットです。

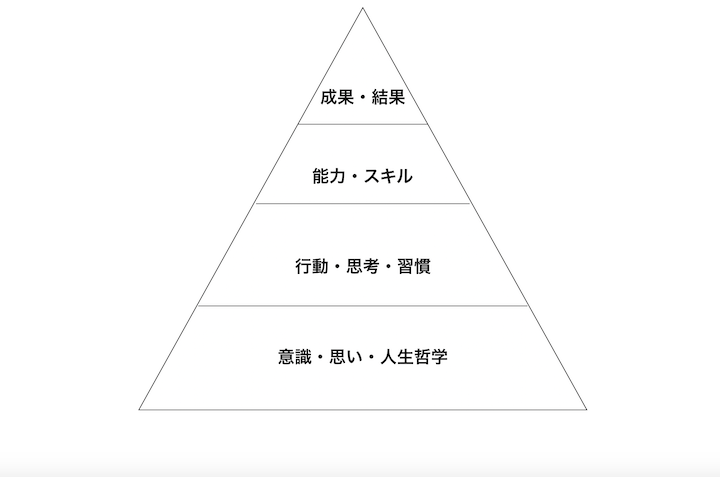

アイスバーグ理論

マインドセットの内容の前にアイスバーグ理論を先に説明しておきます。

目標を達成するための考え方の1つに、アイスバーグ理論というものがあります。

アイスバーグ理論は目標達成するためのプロセスを4段階に分けて解説しているものです。

そのプロセスのは次の4つです。

①成果・結果

②スキル・能力の向上

③思考・行動の積み重ね(=習慣)

④意識・思い・人生哲学

アイスバーグ理論は①~④の4つが順番に積み重なっています。

これが意味するところは

①成果を出すためには

②スキルや能力の向上が必要であり

③スキルや能力が向上するための思考や行動の積み重ね(=習慣)が必要であり

④そのような習慣を継続するための意識や思いが必要

ということです。

成果を出すためには?

↑

成果を出すための、「スキルや能力」の向上

↑

「スキルや能力」の向上のための、「習慣」

↑

「習慣」継続のための、「意識や思いや価値観」

つまり結果を出し目標を達成するためには努力や行動以前にまずは④の「意識・思い」を変える必要があるということです。

そしてこの④の部分こそがマインドセットにあたるのです。

多くの人は、結果を出している人を見たとき①「成果・結果」を注目しがちです。

本当は①「成果・結果」の元となっているものは②〜④のような行動・思考なのにもかかわらず多くの人は①「成果・結果」のみ見てしまいます。

アイスバーグ(氷山)も海面上に見えるのは一部分で、氷山の全体のほとんどは海面下に隠れています。

そのように氷山のほとんどが目に見えない様子と上の図の①〜④のうち②〜④が見えない様子の関係にちなんでこの目標達成の考え方を「アイスバーグ理論」と呼んでいます。

結局1番大事なことは1番下の土台となる部分であるマインドセットをどう構築するかということです。

そのマインドセットしだいで成果は変わってくるということです。

マインドセット

成長マインドセット

人間のマインドセットには2つあります。

・硬直マインドセット=人間の能力は決まっていて変えられない

・成長マインドセット=人間の能力は変えることができる

心理学者のキャロル・ドゥエック博士によると

硬直マインドセットを持つ人は人間の基本的な性質や才能、能力、知性は変えられないと信じている。

才能の量はあらかじめ決まっており死ぬまで同じままだと考えているわけだ。

硬直マインドセットを持つと自分にどれだけの才能があるのかが不安になる。

「どうしたら頭が良く見えるだろう?みんな僕を天才だと思うだろうか?」といった思いに悩んでしまうのだ。

いっぽうで成長マインドセットを持つ人は自分の才能や能力は努力やテクニック、他人の助けなどで伸ばせると考える。

そのため、何でも試してみようとするし、チャレンジをいとわないし、困難にも柔軟に対応できる。

たとえチャレンジに失敗しても、自分の才能や能力が原因だとは感じないからだ。

とのことです。

つまり成長マインドセットはいわゆる「努力の天才」と呼ばれる人たちが持っている性質です。

自分で努力・行動することで自分も世の中も変わって良い方向に持っていける、だから頑張ろうと思える思考法です。

自分には限界なんてないって思えるマインドです。

(出典:「黒子のバスケ」コミックス19巻より)

努力

努力の天才と言われて私が真っ先に思いつくのがイチロー選手です。

彼は天才ではなくまぎれもない努力の天才だと思います。

そのイチロー選手の言葉に次のようなものがあります。

やってみて「ダメだ」と分かったことと、はじめから「ダメだ」と言われたことは違います。

これも成長マインドセットにつながる考えです。

要は失敗するのは普通、失敗は恐れない。

なんでも工夫し、なんでも試すという姿勢です。

挫折なしで成長なんかできない【倒れても起き上がればいい】

挫折なしで成長なんかできない【倒れても起き上がればいい】

また努力についてはこのようなことも言っています。

努力をすれば報われると本人が思っているとしたら残念。

第三者が見ていると努力に見えるが本人にとってはまったくそうではない、という状態になくてはならない。

つまり自分は頑張っていると思っているようではダメということです。

結果と努力を正しく結びつけることが大切だということです。

その因果関係を分析することが必要です。

1万時間の法則というものがありますがたとえ1万時間やろうが天才にはなりません。

それよりも重要なのは戦略と選択です。

どの部分を選択して努力するかが大事なのです。

可能性

人生においては若いうちは差がなくても積み重ねてきたものが後半になると大きな差になるものです。

そこでは成長マインドセットを持っているかどうかで全然違ってきます。

私は今後も自分に必要だと思うスキルはどんどん習得していくつもりですしそのための学習も続けていきます。

そしてそれは医療事務と違う分野のことに対してでもです。

それはまだまだ自分は伸びると信じているからにほかありません。

言ってもまだ40代です。

ここからまったく新しいスキルだって身につけることは可能だと思っています。

脳は何歳になっても鍛えることができ進化させることができます。

ですが私の年代でこのような考えの人はマジョリティではない気がします。

「これから新しいスキルを身につけるなんてムリ」「新たなことを覚えようなんて思わない」そんな人は結構な数でいると思います。

これはもっと若い年代でもいえます。

「医療事務はひととおり経験してきました、医療事務のことなら大抵分かります。もっと医療事務を極めて一生医療事務でやっていきます。」

そのこころざしはいいことだと思います。

ですが「だったら今後どんな自身のスキルアップ、キャリアップを考えていますか?自己研鑽していることって何?」と聞くとそれはないのです。

つまり新しいことに対する努力はしたくないが今までの経験則をもってこの先もやっていけるだろう、と考えているのです。

そしてそこには自分の能力は変えられないという硬直マインドセットしかないのです。

ですがそれが1番危ないです。

そしてその考えは甘すぎます。

医療事務という職種がいずれなくなるとか、なくならず残り続けるという見方はいろいろあります。

私の見立てはなくなりはしないがその業務内容は今とは大きく異なるということです。

ですのでそれはなくなっているのと同じかもしれませんが。

どちらにせよ今までの経験則で一生やっていけるほど安泰な職業ではありません。

そこには常に変化に対応し必要なスキルを学んでいくという姿勢が絶対必要なのです。

そのためには成長マインドセットがないといけないのです。

まとめ

医療事務は、医療機関が勤め先だから安定していて職業としては安泰だと思っている人がいたらそれは間違いです。

医療機関が安定しているというのは幻想です。

診療報酬は上がらず今後ますます病院経営は厳しさを増していきます。

医師偏在の解消も進まない中、立ち行かない病院は淘汰されつぶれていきます。

赤字経営の病院が真っ先に削減したいのは人件費です。

ですが労働集約型ビジネスの病院において診療部門のスタッフの削減は施設基準等の関係もあってなかなか簡単にできるものではありません。

そうなると削減できるのは事務部門と考えられてもおかしくありません。

それこそ業務の効率化を進めればそんな人工(ニンク)は必要ない、と判断される可能性は大いにあります。

だから今10人でやっているところを8人でしなさいということも普通にありえるのです。

そのときに過去の経験則の貯金で続けてきた人を残すという判断を上司はしないということです。

今後も新しいことにチャレンジしていける人、上昇志向の人を選択するということです。

だとしたらやはり必要なのは成長マインドセットなのです。

タイトルの「自分には医療事務しかない」なんて思わない方がいい、ということの真意は2つあってまず1つ目は前述したように今考えている医療事務像というのはもう将来残っていない可能性もあるのでそこに固執することは危ないということです。

2つ目はもしこのままで残り続けたとしてもそんな狭い視野のまま、成長志向のないままの人では残れないということです。

ぜひ成長マインドセットを持ってほしいと思います。