今回は救急医療管理加算です。

では見ていきましょう。

ごまお

ごまお

目次

【2020診療報酬改定】早わかり1分解説 その④<救急医療管理加算>

結論

切れ込んだようで切れ込んでいない。グレー算定は解消されない。

救急医療管理加算

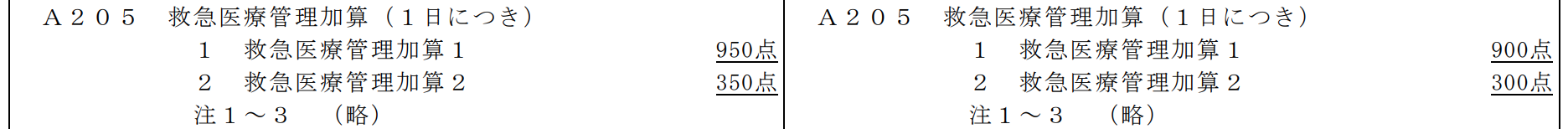

(改正後・改正前の順)

<ポイント>

加算1、2共に50点アップです。

救急医療が高く評価されることは大変良いことです。

ですがだったら100点満点かといえばそうとは言えません。

今回の内容では不平等な請求体制の是正が何ら変わりません。

確かに重症度に係る指標の入院時の測定結果について、診療報酬明細書の摘要欄に記載することとはなっています。

・「意識障害または昏睡」 → JCS(Japan Coma Scale)やGCS(Glasgow Coma Scale)

・「呼吸不全または心不全で重篤な状態」 → NYHA心機能分類・P/F比

・「ショック」→ 平均血圧

・「広範囲熱傷」→Burn Index

ですが重症度の要件化については2022年以降へ持ち越されました。

また、入院後3日以内に実施した検査、画像診断、処置又は手術のうち主要なものについて、診療報酬明細書の摘要欄に記載することという要件も入れられました。

つまり変わるのはレセプトへの記載事項が増えるという点です。

そしてまた、アからケに準ずる状態又はその他の重症な状態という定義は依然としてあいまいです。

この算定要件はっきり明示してくれよ問題の一番のネックはそれがDPCの救急医療係数と正の相関関係にあるということです。

簡単にいえば、EFファイルにさえ入っていれば係数は上がるということです。

だから査定なんて知ったこっちゃない。

査定覚悟で請求するさ、だって係数アップのためだもん。

そのような病院も少なからずあるということです。

そこへのメスは一切入っていない。

何ら従来と変わりません。

今回のレセプトの摘要欄に記載というのは算定要件であっても、その算定ラインは依然として病院側が決められる状態にあります。

だったら何も変わっていないんじゃないかと。

事務員の手間が余計に増えているだけなんかじゃないかと。

ですがおそらく2022年の改定では重症度の要件化は入ってくるはずです。

そうなった時、明確なラインを引かれた場合、漫然と算定しているところは確実に減収となるはずです。

目先を追わず長期的な視点で見ていく必要があります。

そしてあと事務側として言いたいのは、早く都道府県の査定格差を解消してくれということです。

もはや各都道府県の基金、連合会の好き勝手審査と化しています。

昔よりは情報は公開されてはきていますが、それでも依然として不公平感は強い。

救急医療管理加算についていえば、秋田と熊本の請求が本当に同じ審査基準で行われているとは到底思えない。

圧倒的にゆるい秋田と圧倒的にきつい熊本。

そりゃあ係数に差が出てきて当然です。

そしてそれを全国統一基準として使っていることのおかしさ。

今回の改定ではもう要件化まで明示しても良かったと思います。

これでは単に事務作業が増えるだけです。

医師の働き方改革が最重要事項なら、医療事務員の働き方改革は最軽視事項なのでしょうか。

ごまお

ごまお

【関連記事】

【2020診療報酬改定】短冊を読もう! その①<救急医療管理加算>

【2020診療報酬改定】短冊を読もう! その①<救急医療管理加算> 判断基準はコレ!救急医療管理加算の算定要件とは?

判断基準はコレ!救急医療管理加算の算定要件とは? 救急医療係数と救急医療管理加算【分析と対応】

救急医療係数と救急医療管理加算【分析と対応】