以前に話し方についていくつか記事にしました。

今回はその部分とかぶるところはありますが、今一度話すということについて述べていきます。

目次

なぜあなたの話は長いのか?【主観はNG】

結論

最も大事なことは聞く側の視点です。

話が長い

話が長いといえば私は中学校のときの校長先生を思い出します。

つらつらとよくそれだけ話せるなあ、オチはどこなの、どこまで続くのって思いながら聞いていました。

そして現在仕事をしていて思うのが、それと同じようなことがよくあるよねってことです。

つまり話が長い人が多いよねってことです。

「いやいやそんな校長先生ほどは長くねえよ」って思った人、いいえ長いです。

間違ってほしくないのはこれは別に話す時間のことを言っているわけではないのです。

たとえ30秒であっても話の長い人はいます。

ここで大事なのは話が長いが指している意味です、定義です。

ここでの定義は聞き手がついてこれていない状態、聞き手のほしい答えをすぐに提供できていない状態になっていれば話が長いとします。

であるならば話す時間は関係ないのです。

「この人は何を言いたいのか?」「結論は何?」と聞き手が感じた時点からもう話は長いのです。

そしてふだん注意して聞いていると、私たちが他者からされる大部分の話が長いのです。

ざっくり→くわしく

人に何か説明しようとするとき、ものごとを伝えたいとき、絶対心得として持っておかなければならないことがあります。

それは自分のアタマの中と他人のアタマの中は違うということです。

そんなの当たり前じゃんって誰もが感じると思うのですが、そう感じてはいても理解はしていないのです。

大部分の人は話すときは主観のみなのです。

自分の視点しかないのです。

ですのでどういう話し方が伝わるかではなくて、いかにして全部話すかに注力してしまうのです。

伝えよう、伝えようとして1番伝わらないパターンにはまるのです。

はっきりいって聞き手にとって何が最もストレスに感じるかといえば話の着地点が見えないことです。

話の骨子、着地点がないと聞くのがつらくなります。

そしてもし途中でひとつでもわからないことがはさまると、もう聞く興味がなくなります。

聞き手がついてこれていない時点で会話としてはもう成立していないのです。

ですが多くの人がこれをやってしまっています。

話そう話そうが強すぎて、相手置き去りの人が多いのです。

なぜそうなるのか?

それは先ほども言ったように、自分のアタマの中と他人のアタマの中は違うということが理解できていないからです。

自分がイメージできることは相手もイメージできて当然と思ってしまっているからです。

普通に考えればそんなことはあり得ないのにそう思ってしまうのです。

人って自分勝手で傲慢です。

たとえばありがちなのが、いきなり本論から入ってくる人とか、前提をはしょってくる人、反対に自分が言いたいことを自分なりの順番で話してくる人。

みんな傲慢です。

相手にどう聞こえているのかを一切考えていません。

1番困るのがそもそも何の話をしたいのかがまったく読めない人。

要は着地点が見えないままふあふあ話を進めて行く人。

別に友達だったら我慢しますがここは職場なのです。

仕事をしているのに話が長いのって生産性を下げているだけの行為です。

絶対やめましょう。

だったら一体どう話したらいいのか?

もうたった一点だけ実行してください。

それであなたの話は長いと言われることはなくなります。

その一点とは「ざっくり→くわしく」です。

つまり最初冒頭でざっくり話し、そのあと細部をくわしく話すということです。

たったこれだけです。

ですがこの話し方をしている人はそんなに多くいません。

これは以前に記事にしたメンタルモデルのことです。

「伝える」ではなく「伝わる」ようにする3つのコツ

「伝える」ではなく「伝わる」ようにする3つのコツ

またまず結論を言おうというPREP法にも通じるところでもあります。

医療事務員はこう話そう【会議でも面接でも】

医療事務員はこう話そう【会議でも面接でも】

メンタルモデルとPREP法を意識するだけで劇的にわかりやすい話し方になります。

ぜひ多くの人に実践してほしいテクニック、メソッドです。

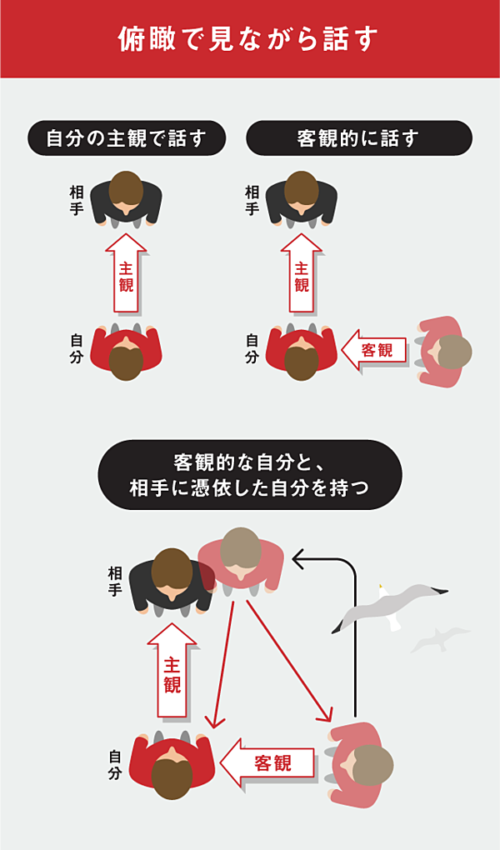

俯瞰で相手に憑依

これは今までにも何度か紹介していますが、相手に伝えるためのメソッドとしては最強です。

(引用「1分で話せ」伊藤羊一著)

要は「話している自分と相手を俯瞰で見る」ということです。

これができていて伝わらないということはあり得ないです。

なぜならつねに相手がどう受け取っているかのフィードバックを得ながら話し方を変えていくという方法だからです。

ですので話が長いなんて思われることは絶対ないのです。

習得難易度はSS級ですが、まずはやろうとする意識づけが大切です。

まとめ

医療事務は事務だから実務が優れていれば優秀とは残念ながらなりません。

仕事の能力でコミュニケーションの能力が占める割合はとても大きいです。

であるならば話す、伝えるというスキルはとても価値が高いものなのです。

話が長いと思われているようではダメなのです。

ぜひ伝える能力を鍛えましょう!