いまやすっかり世の中に定着した感のある言葉の働き方改革ですがそもそも働き方改革ってなんぞやっていうとつまりは生産性の向上なわけです。

今回は医療事務の生産性はどうやったら上がるのかという点にフォーカスします。

ごまお

ごまお

目次

医療事務の生産性が上がらない?ならこの3ステップをおすすめします

結論

時間をしぼる

仕事をしぼる

頭をしぼる

生産性

生産性とは

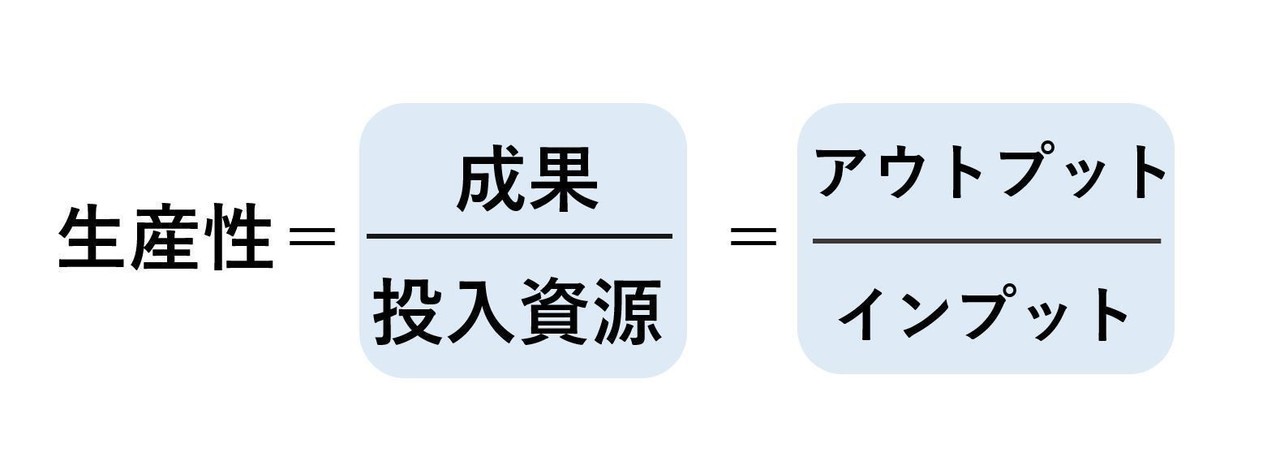

まず前提として生産性の定義を確認しておきます。

生産性(せいさんせい、Productivity)とは、経済学で生産活動に対する生産要素(労働・資本など)の寄与度、あるいは、資源か

ら付加価値を産み出す際の効率の程度のことを指す。

一定の資源からどれだけ多くの付加価値を産み出せるかという測定法と、一定の付加価値をどれだけ少ない資源で産み出せるかという測定法がある。

より少ない労力と投入物(インプット)でより多くの価値(アウトプット)を産みたいという人間の考えから生まれてきた概念である。

リソースとリターンの関係性とも理解される。

生産性=アウトプット/インプット

(ウィキペディア引用)

つまり生産性を上げるというのは

①アウトプットを増やす

②インプットを減らす

ということです。

医療事務と一般論

上記の2つの方法のうちまずアウトプットを増やすについてなのですが、ググればいくらでも対策案が見つかります。

その中でもよく目にするのは密度の高い仕事をする、ということです。

アウトプット=仕事の成果(質×量)なのでその質を高めるためには高密度な仕事をしましょうというものです。

そしてそのためにはこういう仕事のやり方は改善しましょうというのも挙げられています。

その中の代表的なものにマルチタスクをやめる、中断を減らすというのがあります。

私も以前の記事で仕事は密度が大事という主旨のことを書きました。

レセプトにはどれだけ時間をかけるのがいい?【残業する、しない?】

レセプトにはどれだけ時間をかけるのがいい?【残業する、しない?】

そこでの提案は時間を区切って集中力を発揮しましょうというものだったのですが具体的なアウトプットの増やし方ということにはふれませんでした。

これは前から思っていることなのですが世間の一般論と医療事務とでは仕事のやり方の最善案が一致しない場合がちょいちょいあります。

今回のマルチタスクがまさにそれで世間一般にはシングルタスクが善、マルチタスクは悪というのが常識です。

そしてそれは科学的なエビデンスもあります。

マルチタスクは仕事はやっている風だが実際は超効率悪いんだよというのが一般企業の常識なわけです。

そのことについては素直に同意します。

私もマルチタスクは非常に効率の悪いやり方だと思っています。

ですが医療事務においてその常識は通用しません。

なぜなら医療事務そのものがマルチタスクな仕事だからです。

ひとつ断っておきますがこれは世間一般がイメージしている一番スタンダードな医療事務を想定して述べています。

本来医療事務とは受付、会計の窓口業務や外来計算、入院業務、レセプト業務、自賠請求、労災請求、クラーク業務、カルテ管理などさまざまな業務に細分化されますのでシングルタスクに近い業務からほぼほぼマルチタスクな業務まで非常に幅広いです。

しかし総合的にみて一般企業よりははるかにマルチ度は高いです。

それは医療事務が患者、家族や院内の他部門、保険者、審査機関、外部業者などいろんな人にいろんな場面で対応を求められる職種だからです。

ですのでマルチタスクにならざるをえないのです。

よってマルチタスクをやめる、中断を減らすと言われてもいまいちピンとこないのです。

そんなの守ってたら仕事になりません、というわけです。

結論としては密度を高めていくことは重要だがそれなりの難易度があるということになります。

マルチタスクであっても密度を高めていく方法を探す必要があります。

インプットを減らす

よってアウトプットの増やし方はまた別の機会に考えます。

今回はアウトプットを増やすというのは諦めましてインプットを減らすということだけで進めます。

そしてこちらの方がよっぽど現実的でもあります。

インプットを減らす方法は次の3つです。

時間をしぼる

仕事をしぼる

頭をしぼる

時間をしぼる

ここはパーキンソンの法則が非常に関係しますのでこちらの記事もぜひ読んで下さい。

医事課の生産性とは? 【パーキンソンの法則】

医事課の生産性とは? 【パーキンソンの法則】

あと残業問題があるかと思います。

これも過去記事にいくつも持論と提案を書いています。

この点についてひとつだけ言わせてもらうなら残業は徹底的に悪だととらえるべきだということです。

そして可能な限り定時で帰りましょう。

それが許されない職場であるならば転職すべきです。

それは極端すぎると言われるかもしれませんが私はそう思っています。

残業にメリットなんかありません。

そして最も悪いのがそれが許容されている現場の空気です。

結論からいうとそれはすべて上司が悪いです。

残業させないと終わらせられない仕事のやり方を改善できない上司が無能ということです。

そしてそれを個人の努力でどうこうすることは不可能です。

諦めて受け入れるのか嫌だから次に進むのかは自分で決めればいいことです。

ですが諦めて受け入れるとしたならば本当に受け入れて下さい。

受け入れたくせに「上司が無能」とか「仕事が楽しくない」という愚痴を言っていたらそれは自分勝手すぎます。

その環境を選択しているのはまぎれもなく自分なのですから。

あとこれはかなり強いメンタルが要求されますが、残業ありきという風潮の職場であってもかたくなに定時で帰るという方法もあります。

「ああ、この人は何があっても定時で帰る人なんだ」というキャラを定着させてしまうというやり方です。

これも結構現実ばなれしていると思われるかもしれまんがホントにやる気があればできます。

そしてそれは決して間違ったやり方ではありません。

むしろ間違っているのは周りの方です。

これは注意を引くために極論を出しているのではありません。

すべて本心からそう思っています。

それほど私は残業が無意味で無価値に果てしなく近いと思っています。

それこそ今回のテーマである生産性の向上には最も悪影響なものとの認識です。

仕事をしぼる

ここは次の一点のみです。

それは本当にしないといけない作業なのか?

まずこの疑問を持つことが大切です。

この疑問を持たずやり続けている仕事って結構あるのではないでしょうか。

前任者から引き継いでいる業務、ルーチンワーク、それらは本当にやる必要があるのかということを疑った方がいいです。

重要なことはゴールは何か?ということです。

目的を達することができればやり方などなんでもいいのです。

そしてゴールとは全く関係のないところで時間を消費しているような業務はバッサリ切ってしまう勇気が必要です。

大事なのは発想の転換です。

固定観念は持たないことです。

ある意味新人的な見方が必要です。

「この業務は何のために必要なんだろう?」

その疑問とそれに対する明確な回答の繰り返し。

そこできちんと答えられないものだったらそれはいらない業務だということです。

頭をしぼる

あたり前のことですが考えて下さい。知恵をしぼって下さい。

いかに自動化するか、いかに効率化するか、それは日々考えて下さい。

仕事のやり方に答えはありません。

常に状況は変化し仕事も変化します。

やるべきことはその時点での最善の方法を模索することです。

唯一間違った仕事のやり方があるとすればそれはずっと同じやり方を続けている、ということです。

それは思考停止です。

仕事で思考停止はすなわち「死」です。

死んでる人に生産性があるわけないですよね。

まとめ

最低限のインプットで最大限のアウトプットを出すにはどうしたらいいか?

ぜひこの視点は持って頂きたいし、ぜひアクションまでつなげてもらいたいなと思います。

ごまお

ごまお