新年あけましておめでとうございます。

当ブログはまもなく丸2年を迎えようとしています。

今後も医療事務にまつわる情報や仕事観、マインドセットなどについて日々発信していきます。

どうぞよろしくお願いします。

さて新年最初の記事は、仕事の自分像ということについて話していきます。

今後の医療事務についてはこれまでもいろいろな記事を書いてきました。

【医事課長が解説】医療事務の将来性【10年後の世界とは?】

【医事課長が解説】医療事務の将来性【10年後の世界とは?】 AIが支配?10年後に医療事務の仕事は残っているの?

AIが支配?10年後に医療事務の仕事は残っているの? 【医療事務】15年後には91%の仕事がなくなります【診療情報管理士】

【医療事務】15年後には91%の仕事がなくなります【診療情報管理士】

そしてまたどういう医療事務員を目指すべきかということについても書いてきました。

まずは市場価値を高めないといけないということ。

できる医療事務員ってどんな人?【市場価値の高い人材とは】

できる医療事務員ってどんな人?【市場価値の高い人材とは】 あなたの市場価値は高いですか?【井の中の蛙大海を知らず】

あなたの市場価値は高いですか?【井の中の蛙大海を知らず】

そしてそのためにはゼネラリストを目指すべきだということ。

医療事務のキャリアアップを考える【スキルと経験とキャリアラダー】

医療事務のキャリアアップを考える【スキルと経験とキャリアラダー】 医療事務とスキル【どんどん掛け合わそう】

医療事務とスキル【どんどん掛け合わそう】

今回はその点をふまえた上で、改めて仕事の自分像ということについてまとめておきます。

目次

【どちらを目指すべき?】役に立つ人VS意味がある人【仕事の自分像】

結論

目指すべきは意味がある人です。

「役に立つ」と「意味がある」

プリウスとランボルギーニ

今回の話は1冊の書籍を参考にしています。

その書籍とは、山口周著 「NEWTYPE ニュータイプの時代」です。

その中の話で、これからの社会では「役に立つ」ことより「意味がある」ことを重視するという内容があります。

たとえばコンビニの例があります。

コンビニの棚は極めて厳密に管理されており、商品を棚に置いてもらうことは簡単なことではありません。

だからハサミやホチキスなどの文房具はほとんど1種類しか置かれていません。

しかし、それで顧客が文句を言うことはありません。

一方で、そのように厳しい棚管理がなされているコンビニにおいて、1品目で200種類以上取り揃えられている商品が存在します。

それはタバコです。

ハサミやホチキスは1種類しか置かれていない一方で、タバコは200種類以上が置かれている。

なぜそういうことが起きるのかというと、タバコは「役に立たないけど、意味がある」からです。

ある銘柄が持つ固有のストーリーは他の銘柄では代替できません。

セブンスターを愛飲している人にとってセブンスターという銘柄は代替不可能、唯一無二の存在なのです。

人が感じるストーリーは多様なので銘柄もまた多様になるということです。

またこんな例もあります。

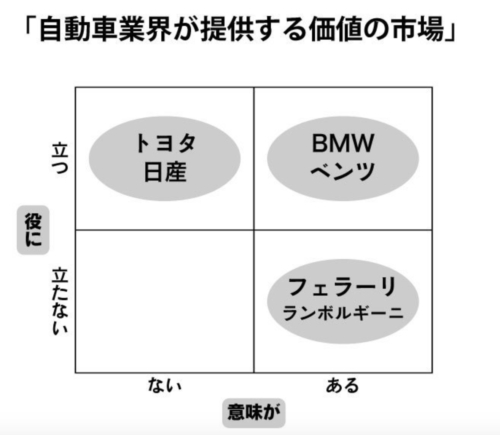

それは自動車業界が提供する価値の市場というもので、具体的には下図のようなフレームワークで考察できます。

このフレームでは顧客に提供している2つの価値軸に沿って市場を整理しています。

2つの価値軸とは、すなわち「役に立つ・立たない」という軸と「意味がある・ない」という軸です。

つまり、「役に立つ」というのは1種類でよく、価格勝負になりやすく、勝者総取り。

対してそれが「意味がある」というフェラ-リのようなものでは、希少で価値が生まれやすい。

要は高く売れるということ。

そしていろんな種類が受け入れられるので多様化もする。

上記の2つの例からわかることは、役に立つものというのは1つあればいいということです。

コンビニで2番目によく切れるハサミ、3番目に切れるハサミなんていらないのです。

自動車もハイブリッドカーが必要ならばもうプリウス一択でいいわけです。

第2のプリウス、第3のプリウスなんてものは顧客は求めていない。

機能性が優れているものは1つあればこと足りる。

そして勝者総取りとなるわけです。

しかし、かたや機能性ではなくストーリーがあるものに対しては1つでなくても構わない。

むしろ多様性がありなおかつその価値はかなり高い。

たとえばランボルギーニという車には機能性なんてものは一切ありません。

それこそ雨が降ったら乗るなだとか、ガルウィングの使い勝手が悪いだとか、荷物が乗らないだとか、後方視界がないだとか、上げればキリがありません。

でもその価格は1000万〜数億もするのです。

役に立つレベルは低いのに価値は超高い。

なぜならそこには乗る意味が存在するから。

つまり、役に立たなくても意味がある方が市場価値が高い、ということなのです。

役に立つ医療事務員と意味がある医療事務員

なぜこの例を出してきたのかというと、今後の仕事社会でも同じになっていくからです。

そして医療事務ではまさに顕著になって表れてくるからです。

前述したとおりでいくと人の価値というのは

・役に立つ

・意味がある

の2つに分かれます。

そして役に立つというのは、ハサミやプリウスのごとく1番目の人だけでよくなる。

2番手、3番手に勝ち目はないのです。

そして医療事務において、特にレセプト業務においては1番目はもはや人ではありません。

1番目にはAIが来ることは確実です。

そしてそこにあえて勝負にいっても勝ち目はゼロ。

だったらもうその分野はAIに任せた方がいいのです。

ムダなリソースは使わない方がいい。

何が言いたいのかというと、今後レセプトスキルの価値は落ちていく一方だということです。

しばらくはまだ大丈夫でしょう。

そこまで急にコンピューターに代替される時代は来ません。

ですがそれは確実にせまってきます。

ひとつ断っておきますが、私はこの2,3年とか5年先のことを言っているのではありません。

仮に今50代の人でもう定年までカウントダウンに入りましたという人ならば全然関係ない話です。

逃げ切れましたね、おめでとうございますとなります。

ですが私の年代より下、それこそ今20代とか30代の人でこの先も医療事務で食っていくと思っている人であれば、レセプト業務で役に立つ人を目指してはいけないのです。

診療報酬点数表の点数や内容を覚えることのメリットはもはやない。

当然その中身の理解を深めることは大切ですが、暗記することには何の意味もない。

ぐぐったらわかることはググれば済む時代です。

昔のようなレセプト経験年数が活きる時代、より長くやっていればよりアドバンテージがあるという時代ではないのです。

はっきりいってこの先10〜15年後において、今「役に立っている医療事務員」というのはAIによって駆逐されているはずです。

残り続けるのは「役に立つ医療事務員」ではなくて「意味がある医療事務員」です。

そこを見誤らないことです。

いくら頑張ったって自分の市場価値を上げれないところにリソースを注いでも意味がないのです。

つまり、レセプトスキルを上げるという意味をよく考えないといけないということです。

それはもはや手書きレセプトが書けるというスキルではないのです。

残念ながらそんな能力はもう求められていない。

そしてそこの勉強に時間を割くことは決して有益ではない。

だから私は診療報酬請求事務能力認定試験の取得もおすすめしてません。

診療報酬請求事務能力認定試験は不要と言い切る大きな2つの理由

診療報酬請求事務能力認定試験は不要と言い切る大きな2つの理由

それなら簿記やITパスポートの取得を目指した方がよっぽど有益です。

または、医療情報技師や診療情報管理士、施設基準管理士、医療経営士などでしょうか。

ここは自分の目指すキャリアによって選択する道はさまざまですが、少なくともいわゆる医療事務資格と呼ばれているものはもういらないんじゃないか、そう思います。

ここまで読んできて誤解してほしくないのは、将来的にレセプトスキルがまったくいらない、と言っているのではありません。

レセプトは病院収益の根幹をなす部分なのでもちろん最重要ブロックの1つです。

しかし、そこを追求することはすなわち「役に立つ医療事務員」を目指していることにほかならないということです。

そうではなくて目指すべきは「意味がある医療事務員」なのです。

受付しかできません、レセプトしかできません、データ分析なんてできません、マネジメントなんかできません、と言っていては意味がある医療事務員には近づかないのです。

まとめ

意味がある医療事務員とはつまり市場価値が高い医療事務員ということです。

そうなるためにはやはり広い視野が必要です。

自病院の中しか知らない医療事務員にはなってはダメです。

いろんな人に会い、いろんな考え方を知る。

つねに学ぼうとする姿勢、吸収しようという気持ち。

他院の医事課と情報交換を行うも良し、研修に行くもよし、学会に参加するも良し。

現在の状況下ではそれは難しいですが、情報収集ならネットでいくらでもできます。

必要なのは現状を良しとしないマインドです。

つねに上を見て、自分を伸ばそうをする気持ち。

そして行動できる力。

ぜひ意味がある人を目指しましょう。